А.В.Фролов1, В.Я.Радчук1, Л.М.Гуль1, И.А.Гончар2

1РНПЦ "Кардиология", 2РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь

Целью исследования является нелинейный анализ сердечного ритма. Исследованы хаосграммы и выполнены оценки приблизительной энтропии сердечного ритма у здоровых, больных ишемической болезнью сердца и инфарктом мозга. Типизированы формы хаосграмм, выявлено, что у больных с мерцательной аритмией энтропия максимальна, у больных ишемической болезнью сердца и стенозом коронарных артерий минимальна, у здоровых лиц оценки энтропии занимают промежуточное положение

Введение

Сердечный ритм находится под постоянным контролем нервной системы, поэтому дисфункции вегетативной и центральной нервной регуляции сопряжены с нарушениями сердечного ритма [1, 2]. Миокард представляет возбудимую среду, в которой волна возбуждения последовательно передается от элемента к элементу. После возбуждения каждый элемент не способен к следующему возбуждению, благодаря наличию времени релаксации. Если в такой области существует один источник возбуждения (пейсмекер), в среде возникают концентрические волны. Если же существуют несколько подобных центров, возникает конкуренция между пейсмекерами, при этом пейсмекер с большей частотой генерации с течением времени подавляет пейсмекер меньшей частоты. Появление нескольких источников возбуждения в сердечной мышце обуславливает сердечную аритмию.

Ритм сердца как частотно-временной процесс относится к фракталоподобным структурам с характерным для них принципом самоподобия. Это значит, что флуктуации ритма здорового человека, зарегистрированные в разных масштабах времени, выглядят как ветви геометрического фрактала. Данное наблюдение свидетельствует о том, что механизм, управляющий сердечным ритмом, по своей сути относится к хаотическим процессам. Другими словами, частота сердечных сокращений, вместо того чтобы стремиться к гомеостатической стабильной величине, может претерпевать значительные флуктуации даже в отсутствии изменений внешних стимулов. Ранее же считали, что стабильный ритм - это признак молодого здорового организма, а нестабильный - типичен для пожилых и больных. Лишь с появлением точных измерений кардиоинтервалов данная концепция была отвергнута. Было установлено, что сердце может действовать весьма беспорядочно когда организм здоров, в то время как снижение изменчивости и проявление ярко выраженной периодичности причинно связаны со многими заболеваниями. В работах Г.И.Сидоренко с соавт.(1985)[8] и A.Goldberger (1988)[10] c помощью Фурье-анализа показано, что при развитии фибрилляции желудочков спектр электрокардиограммы вырождается в регулярный синусоидальный сигнал.

Одновременно органам, сосудам и нервам присущи предельные устойчивые циклы, называемые автоколебаниями. Каждому органу характерна своя спонтанная биопотенциальная активность (СБА), обусловленная генетически детерминированными клеточными процессами. В организме существует гармонический ряд СБА различных органов, связанных целочисленными коэффициентами. Так по И.Блинкову c соавт.(2003) [3] интегральная частота автоколебаний составляет 0,0108 Гц (период 93 сек). При этом СБА атриовентрикулярного узла сердца равна 0,688 Гц и укладывается в интегральный период 64 раза, а синусового узла -1,032 Гц и укладывается 96 раз. При сбаллансированой регуляции СБА структур выстраиваются в пирамиду, в которой на нижних этажах медленные гуморальные механизмы регуляции, на верхних– быстрые, нервные. В таких случаях возникает проблема согласования внешнего стимула на сердце с резонансными характеристиками самого сердца. Резонансные явления, связанные с СБА, проявляются и в сосудистом русле (А.В. Фролов, 1995) [9].

Таким образом, хаотичность сердечного ритма, управляемого нервной системой, придает большую пластичность, необходимую для адаптации к непредсказуемой и изменяющейся внешней среде. При патологии четко проявляется периодичность, сопровождающаяся потерей изменчивости и устойчивости.

Инструментальная оценка состояния регуляторных систем выполняется с помощью метода вариабельности сердечного ритма (ВСР). Однако метод ВСР корректен лишь для фрагментов сердечного ритма синусового происхождения. При предфибрилляторных состояниях и нагрузках сердечный ритм трансформируется в класс нелинейных процессов. Естественно, что в такой ситуации требуются адекватные нелинейные методы. Известны приложения нелинейной динамики в физике (С.П. Капица, 1999), экономике и социологии (И.Пригожин, 1994, Н.Моисеев,1994) [6, 7], медицине (S.Kagiama et al,1999 [11]). Логичен трансфер нелинейных технологий в медицину, где задача сохранения целостности и живучести организма в критических ситуациях, как сложнейшего нелинейного объекта, имеет приоритетное значение.

Целью работы является нелинейный анализ сердечного ритма. При этом использованы геометрический и информационные подходы.

Геометрический анализ заключается в отображении состояния системы в фазовом пространстве. А.А.Борискевич c соавт.(1994) [4] и А.П.Гаврилушкин с соавт.(2004) [5] предложили метод построения хаосграмм сердечного ритма, где по осям откладываются сами RR-интервалы или же их приращения ΔRR(i) = RR(i+1) - RR(i). Такую полудинамическую хаосграмму мы дополнили динамической хаосграммой, в которой осями служат текущее и предыдущее приращения, то есть ΔRR(i) и ΔRR(i-1).

По данным хаосграммы сердечного ритма можно найти отношение нелинейных быстрых и медленных волн. Для этого оцениваются средняя частота сокращений сердца HR (мин-1) и средняя частота дыхания BF(мин-1). Коэффициент k = HR / BF, округленный до целого числа, дает медиану на диаграмме рейтинга волн. Рейтинг волн – это количество волн с определенным отношением к k (от 2 до 7-8). Слева от медианы будут находиться высокочастотные (относительно быстрые) волны с рейтингом < k (парасимпатическая активность). Справа от медианы располагаются волны с рейтингом > k. Это медленные волны, относящиеся к симпатической и нейрогуморальной регуляции. Для подсчета рейтинга волн хаосграмма разбивается на последовательность элементарных циклов. За элементарный принимается цикл с полным оборотом вокруг оси абсцисс и далее считается сколько точек ki находится внутри волны. Все волны с определенным ki суммируются, образуя диаграмму рейтинга нелинейных волн.

Информационный подход является мерой сложности и предсказуемости нестационарных процессов, в классическом виде это энтропия по Шеннону. Использована оценка нелинейного параметра, известного в зарубежной литературе как ApEn –приблизительная энтропия. Методику оценки сложности нерегулярных процессов предложил S.Pincus (1991). Приблизительная энтропия ApEn служит количественной мерой регулярности, предсказуемости и сложности для нестационарных временных рядов. Так для регулярных сигналов ее значение мало, для непредсказуемых, сложных сигналов, наоборот, велико. Показатель энтропии применим для широкого класса нестационарных сигналов, в том числе и биомедицинских. ApEn служит количественной мерой хаоса сердечного ритма. Таким нарушениям сердечной деятельности как атриовентрикулярная блокада, ишемия, кардиомиопатия соответствует более регулярный и предсказуемый тип ритма, характеризуемый меньшим значением энтропии ApEn. Для здоровых лиц, наоборот, ритму характерны более случайные флуктуации, и соответственно, большие значения энтропии ApEn. Такая однозначность послужила основанием предпочтения данного нелинейного параметра среди остальных для включения в разрабатываемое программное обеспечение.

Результаты

Разработан алгоритм расчета ApEn для последовательности RR-интервалов. С целью клинического применения создана программа “Бриз-3М” для оценки нелинейных свойств сердечного ритма. Программа оперирует с электрокардиограммой, из которой выделяется последовательность RR-интервалов. Оценивается весь комплекс частотно-временных параметров ВСР и нелинейные характеристики.

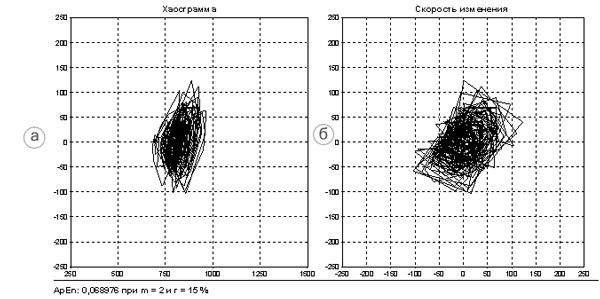

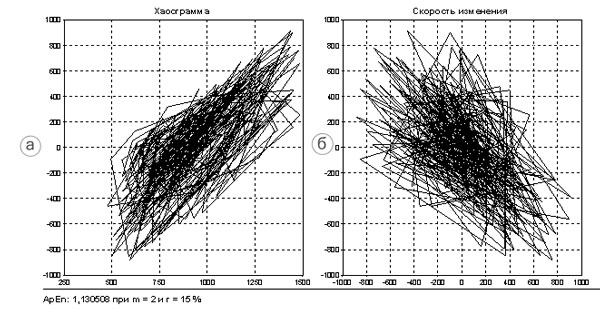

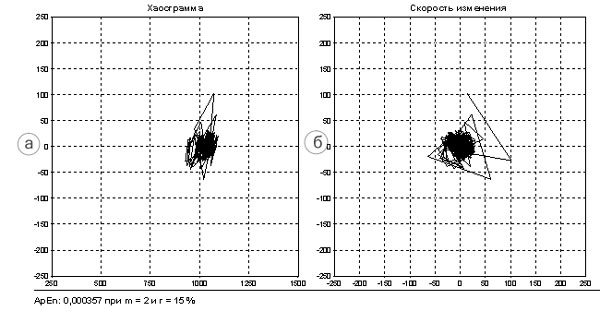

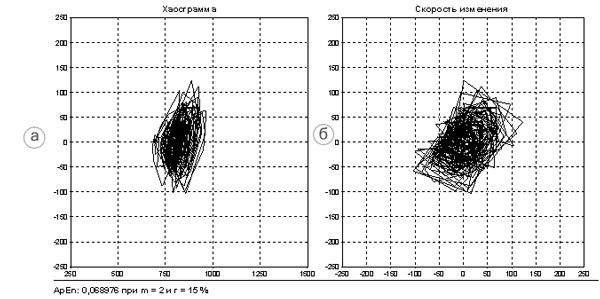

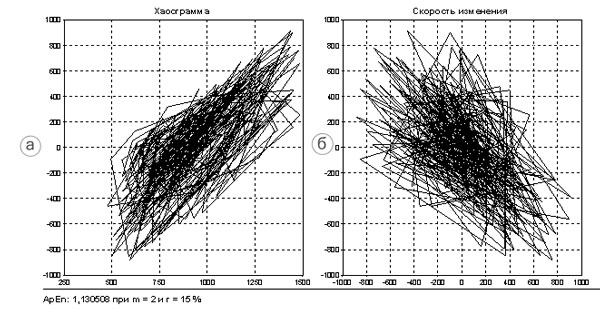

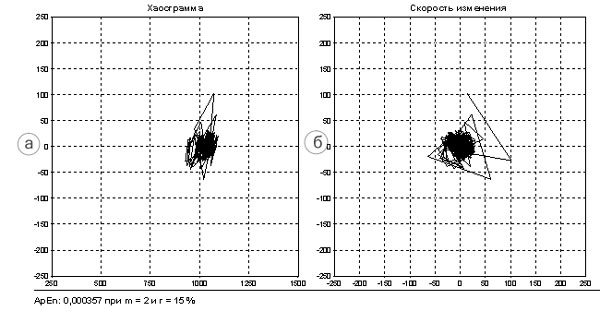

На рис.1 изображены полудинамические и динамические хаосграммы спортсменки К. (легкая атлетика), ж, 27 лет; на рис.2 - больного К., м., 66 лет, диагноз мерцательная аритмия; на рис.3.– больной С., ж, 68 лет, диагноз ишемическая болезнь сердца, стенокардия, III функциональный класс, атеросклероз.

Рис.1. Хаосграмма (а) и динамическая хаосграмма (б) спортсменки С. 27 лет, легкая атлетика. В нижнем левом углу оценка энтропии.

Рис.2. Хаосграмма (а) и динамическая хаосграмма (б) больного К.,66 лет, мерцательная аритмия. В нижнем левом углу оценка энтропии.

Рис.3. Хаосграмма (а) и динамическая хаосграмма (б) больной С.,ж, 68 лет., ИБС, стенокардия, ФК Ш, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. В нижнем левом углу оценка энтропии.

Наглядно видно, что хаосграммы обладают существенными различиями, которые отражают состояние систем регуляции ритма. Так у спортсменки С., хаосграмма имеет сглаженную форму типа “паутина”, в то время как хаосграммы больного К. с мерцательной аритмией имеют больший размах и заостренность. Наоборот, у больной С. со стенозирующим поражением коронарных артерий хаосграммы отражают тенденцию вырождения в точку. Степень дезорганизации ApEn максимальная у больного К. c мерцательной аритмией (1,13), минимальная у больной С. cо стенозом (0,000357), а у здоровой спортсменки энтропия занимает промежуточное значение (0,069).

С помощью созданной программы “Бриз-3М” обследовано 180 человек, из них 101 мужчин и 79 женщин, возраст от 11 до 91 года. Все испытуемые были разбиты на группы: здоровые, больные ишемической болезнью сердца (ИБС) без нарушений сердечного ритма и 2 группы больных неврологического профиля: группа больных с острым инфарктом мозга в сочетании с выраженной экстрасистолией и группа больных с острым инфарктом мозга и мерцательной аритмией. Для каждого пациента был получен протокол обследования, содержащий традиционные параметры ВСР и блок параметров нелинейной динамики. В таблице 1 представлены результаты оценки основных параметров ВСР (SDNN, LF/HF линейное) и параметров нелинейной динамики (ApEn, LF/HF нелинейное) во всех группах обследования. В распечатках присутствовали гистограммы, скатерграммы, автокорреляционные функции и хаосграммы сердечного ритма.

Таблица 1. Результаты оценки параметров ВСР и нелинейной динамики у здоровых, больных кардиологического и неврологического профиля

|

Группы

обследуемых

|

N

|

Средний

возраст, лет

|

SDNN,

среднеквадратичное отклонение,

мс

|

LF/HF (л),

отношение линейных волн

|

LF/HF (нл),

отношение нелинейных волн

|

ApEn,

энтропия

|

|

Практически

здоровые

|

34

|

27,9 ± 1,9

|

50,0 ± 3,9

|

2,2 ± 0,2

|

10,3 ± 3,4

|

0,050 ± 0,004

|

|

Больные ИБС

со стенозом

коронарных

артерий

|

43

|

51,8 ± 1,6

|

63,2 ± 3,9*

(p=0,009)

|

1,4 ± 0,1

|

8,9 ± 2,2

|

0,020 ± 0,004*

(p=0,0048 )

|

|

Больные с инфарктом

мозга, ИБС и

выраженной

экстрасистолией

|

50

|

55,3 ± 3,6

|

109,6 ± 11,3*

(р=0,000028)

|

2,9 ± 0,2*

(p=0,0000001)

|

14,9 ± 4,1

|

0,171 ± 0,017*

(p=0,00001)

|

|

Больные с

инфарктом

мозга, ИБС,

мерцательная

аритмия

|

53

|

72,9 ± 1,3

|

181,1 ± 9,5*

(p=0,000001)

|

3,0 ± 0,1

|

34,6 ± 8,3* (p=0,028 )

|

0,880 ± 0,020*

(p=0,00001)

|

Примечание: * достоверные отличия относительно контрольной группы

В группе здоровых наиболее низкая оценка среднеквадратичного отклонения SDNN сочетается с умеренной симпатикотонией (LF/HF=2,2). Это можно объяснить психологическим напряжением, так как все испытуемые проходили отбор на профпригодность. У больных ИБС SDNN на 25 % выше, чем в контрольной группе при симпатиковагусном балансе. У больных с инфарктом мозга и выраженной экстрасистолией SDNN в 2 раза выше, а с мерцательной аритмией в 3,6 раз выше, чем в группе здоровых. У них же обнаружено достоверное отличие по отношению нелинейных волн LF/HF, не обнаруженное при линейном анализе.

Данные нелинейного анализа показали, что приблизительная энтропия ApEn более низка у больных ИБС, а наиболее высокая у больных инфарктом мозга с мерцательной аритмией, от 0,2 до 0,88. Промежуточное значение ApEn=0,05 в группе здоровых лиц. Отношение нелинейных волн LF/HF у здоровых 10,3, а у больных инфарктом мозга выше, причем в группе с мерцательной аритмией выше с высокой степенью достоверности. У больных ИБС отношение LF/HF наиболее низкое.

Заключение

Получены новые нелинейные параметры, оценивающие состояние регуляторных систем сердечного ритма. Хаосграммы и энтропия чувствительны к разным формам патологии сердечно-сосудистой системы. Данные нелинейного анализа сердечного ритма позволят проводить более тонкую диагностику и подбирать адекватное лечение больным с нарушениями сердечного ритма.

Список литературы

1. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем.// М., Наука, 1980, - 196 с.

2. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии.// М., Медицина, 1979, 256с.

3. Блинков И/Л., Кузовлев О.П.,Хазина Л.В.Ритмы природы, ритмы организма, ритмы здоровья//Мед.газета.-№38.-2003.-c.13.

4. Борискевич А.А., Дайлюденко В.Ф.,Крот А.М. Методы реконструкции фазового пространства по результатам эксеримента для диагностики и прогнозирования систем о сложным поведением//Минск, 1994.- 50c. ( Препринт Институт техн.киб.АНБ: №24).

5. Гаврилушкин А.П.,Маслюк А.П.,Фурменкова Ю.В. Сопоставление результатов исследования ВСР традиционным способом и методом геометрического анализа нелинейных хаотических колебаний// www:hrvcongress.org, 2004.

6. Моисеев Н. Современный антропогенез и цивилизованные разломы.-М.: МНЭПУ, 1994.- 46 с.

7. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант.-М.:Наука,1994ю- 263 с.

8. Сидоренко Г.И., Лазюк Д.Г., Воробьев А.П. и др. Возможности спектрального анализа ЭКГ //тр. XII межд.конгр.по электрокардиологии.- Минск,1985. – C.71-72.

9. Фролов А.В. Синтез информационных технологий для оперативной диференцированной диагностики и контроля лечения больных АГ и ИБС//авт.докт.дисс.-Минск, 1995.- 32 c.

10. Goldberger A. Non-linear dynamics for clinicians: chaos theory, fractal and complexity at bedside//Lancet, 1996, vol. 347: 1312-1314.

11. Kagiyama S., Tsukashima A., Abe I. Et al. Chaos and spectral analyses of heart rate variability during heart-up tilting in essential hypertension. J.Auton.Nevr.Syst.1999.May.28;76(2-3):153-158.

12. Pincus S. Approximate entropy as a measure of system complexity // Proc. Nat.Aadem.Sci. USA, vol.88,pp. 2291-2301, 1991.